動物が持つ癒しの力

〜屋内型ふれあい動物園

アニタッチの新たな取り組み〜

〜屋内型ふれあい動物園

アニタッチの新たな取り組み〜

伊豆シャボテン動物公園が運営する屋内型ふれあい動物園 アニタッチでは、人と動物が寄り添い、互いにより良い関係づくりを目指す新たな取り組みを行っております。

現代社会に生きる人々は、疲れ、傷つき、悩み、さまざまな難局に直面することが少なくありません。そんな時、人間の心身に何らかの変化をもたらしてくれるのは、多様な個性を持ち、その特性に従って行動する動物たちの存在なのかもしれません。彼らの自由な行動や思わぬ仕草に、人々は引き込まれ癒しや安らぎを感じます。さらに、人間と動物が同じ空間を共有し互いの存在を身近に感じることで、体温のぬくもりや生命の重さに気づくことができます。

動物たちがのびのびと暮らす空間で、人々が過ごすひととき。アニタッチでは、人間と動物が物理的な距離も心情的な距離感も互いに歩み寄り"人と動物とが共存する" 新たなリレーションシップを築く試みを、メンタルクリニック「あいわクリニック」(東京都世田谷区駒沢、院長:横山章光医師)と協力して取り組んでおります。

アニタッチ みなとみらい・アニタッチ アクアシティお台場・アニタッチ 東京ドームシティ

これからもアニタッチは都会のオアシスとして、人と動物が互いに尊重し合える環境づくりに注力してまいります。

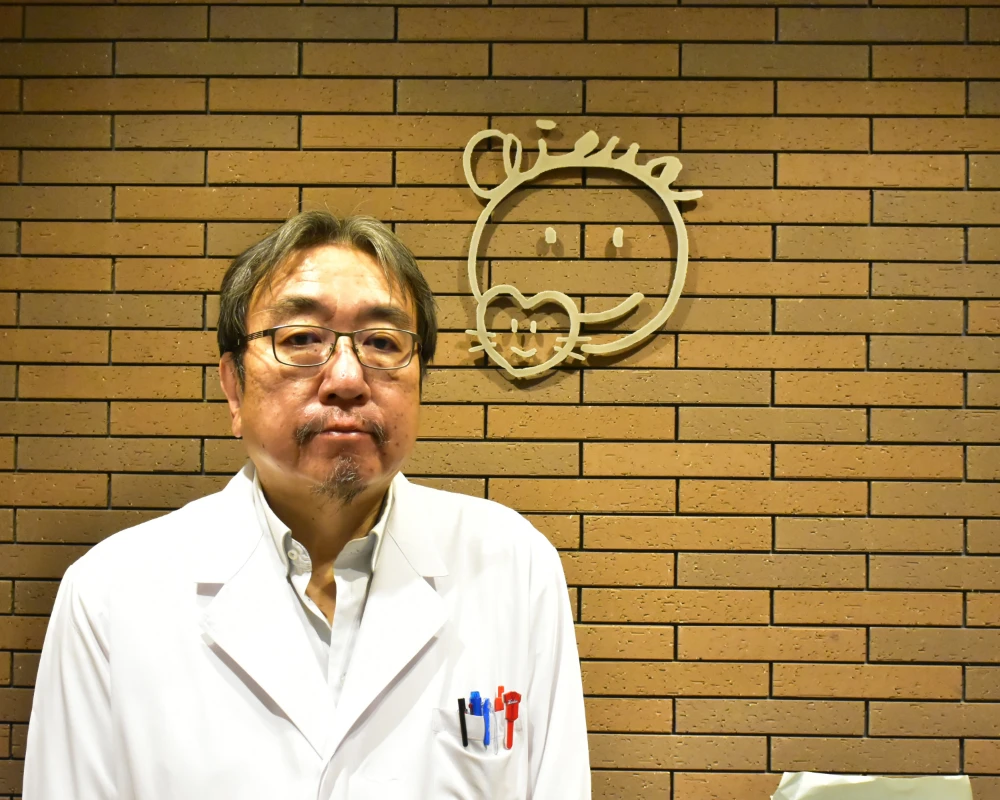

1963年生まれ、精神科医(精神保健指定医、精神科専門医)。

2017年4月、世田谷区駒沢にてあいわクリニック開業

帝京科学大学生命環境学部アニマルサイエンス学科准教授。産業医科大卒。共済立川病院、神奈川県大和市立病院を経て2002年から現職。動物やロボットを医療に取り入れる研究・活動を行う。

前ヒトと動物の関係学会事務局長。人間と動物の心理的関係についての論文多数。

著書に「アニマル・セラピーとは何か」(NHK出版)など、訳書に「動物と子どもの関係学:発達心理からみた動物の意味」(ビイング・ネット・プレス社)、監修に「あなたがペットと生きる理由―人と動物の共生の科学」(ペットライフ社)などがある。

あいわクリニック院長の横山です。私は精神科医で、様々な病院や大学に勤めたあと開業して8年になりますが、長年にわたって人間と動物の関係を、国内・国外で研究・視察・考察・実践してまいりました。2024年秋に「アニタッチ」からコンタクトがあったときは、正直、関与していいのかどうか迷いました。なぜ迷ったか、そしてどういう決断をしたか、ここから書かせていただこうと思いますが、私が感じたこと・考えたことを書いてしまうと、皆さまの感性や知識を引っ張ることになると思いますので、まずは何はともあれ、一度、本物の「アニタッチ」に、まっさらな気持ちで、訪ねてみてください。その上で、皆さまが感じたことや御異論などございましたら、下記「フェーズ2」を読み進みいただけましたら幸いです。横山が私的に感じたことをお読みいただくには、そのあとのほうが適当だと思われますので。

長いことこの分野を見守り続けてきて、「人間動物関係学」を、私は精神科医として、5つの方面から追いました。「アニマルセラピー」「ペットロス」「動物虐待」「動物介在教育」「日本人の動物観」です。今回は「アニマルセラピー」についての話が中心になると思います。

人間の健康や福祉や教育に動物にかかわってもらうことは、AAI(動物介在介入)と言い、その中でも、医療や福祉などの明確な目的があるものをAAT(動物介在療法=アニマルセラピー)、結果的になにかいいことがあるものをAAA(動物介在活動)、そして教育現場で活用することをAAE(動物介在教育)と呼ばれていますが、これらすべて「動物から人間へのポジティブなこと」全てをここでは「アニマルセラピー」と呼ぶことにします。アニマルセラピーに協力してくれる動物たちは、「長年人間とともに暮らしてきて」「人間もその動物の特徴をよく理解し」「動物も人間に脅威を抱かない」動物たち、ということになっています。その代表格が「犬・猫・馬」です。

ただし、私は「医者」です。患者さんが治るためなら、動物をいくらでも搾取する覚悟があります。人間の健康に寄与する(得をする)のであれば、私は目をつぶります。ところが「アニマルセラピー」において、人間が動物を搾取することは、正しくありません。動物自体が心地よく、自然体でいることができ、ストレスを受けていないことが必要です。なぜなら、ストレスを受けている動物からは、我々は「癒し」を覚えないからです。また事故などのリスクもありうるでしょう。

ということは、一番大切なのは、そして「必須」なのは、「動物の福祉をきちんと配慮しているか」「動物がストレスを受けていないか」ということになります。

長年そういう考えが中心だった私は、「犬・猫・馬」以外は、ほぼ考えませんでした。「ウサギ・モルモット・ハムスター」さえも、かなり慎重に考えていました。ましてや、動物園の動物や、ふれあい広場や、エキゾチックアニマルなども、「アニマルセラピーと考えてよいものなのか」と常に動物福祉視点から追っていました。繰り返しますが、この分野は「動物福祉」抜きには、考えることも、進めることもできないからです。

ですから、「アニタッチ」からのコンタクトがあり、その動物ラインナップを見たとき、一番初めに頭に浮かんだのは、「この施設に関わってよいものだろうか」ということでした。つまり、「私が(一番恐れていた)搾取側に回ってしまうのではないか」ということでした。とにかく動物種が、今までの研究対象とは真逆だったのです。

一度、現場を見ないと話にならないし、たぶんいつも通り「ダメ」だろうし、「思いっきりダメ出ししてやろう」ということで、私は「アニタッチ」を訪問させていただきました。

次が最終章になりますので、皆さん可能でしたら、「皆さんの目」で「アニタッチ」に一度行かれて、体験してから、お読みになることをお勧めします。

「アニタッチ」に訪れて、実際に体験し、またそこで働いている人たちと話をし、動物福祉には相当力を入れていることが分かりました。私は人間の専門家ですが、彼らは本当の「動物の専門家」でした。つまり「私の搾取」を「完全にはねのけられる」だけの動物側に立つ人たちでした。さらにそこに存在する動物たちは、もともと伊豆シャボテン動物公園で飼われている多数の中で人間にストレスを感じない「集団」が選別され、またその日だけで二交代三交代させることなど、工夫に工夫を重ねていました。

ただ、私が一番驚いたことは、今までに感じたことのない感覚でした。というのは、そこにいる動物たちは、たくさんまじりあっているように見えますが、「すべて(個々の種類の)群れ」であり、他の群れをなんとなく意識しながら「自分の群れ同士で意識し合いじゃれ合って」いて、足元や天井を走り回り、もしくはのっそりと歩き風呂に入り、そこにいる人間、私なんぞの存在は「完全無視」なのです。人間とのコミュニケーションなんぞ動物たちは「毛頭」考えていない。むしろ、その「場」に入った瞬間から、動物たちが群れで過ごしている場所に、我々人間が「すいませんが、ちょっとだけお邪魔します」「少し同じ場所にいさせてくださいね」的に、いやでも「おずおず」と少し恥ずかしいぐらいの感覚で、ちょこんと、その場所にいさせていただく、という、不思議な体験でした。それは今までの動物園動物、使役動物、愛玩動物、産業動物などと異なり、むしろ、野生動物の世界に、「少しだけ」入れさせてもらう、という、「奇妙な」体験だったのです。私がびっくりしてぼうっと突っ立っていると、何かが肩を踏み台に天井に移動し、目を移すとワオキツネザルが次の枝に飛び移っているところでした。なんだこれは…(笑)。

ということで、この「アニタッチ」の試みに関して、私は今までとは違う視点で関与することに決めました。この体験がなかったら、何の損や得もない私は、関与はしなかったでしょう。今後、もし、何か困っている人たち(患者さんたち)がここで動物たちと接する中で、動物担当者たちが気づいたことがあれば人間担当者である私に言ってくれるだろうし、逆に、人間担当者である私も気づけば、動物担当者に、平気で言えます。ずばずば果敢に言うつもりです。互いに意匠惨憺して改善していくつもりです。

「アニタッチ」は「ペットとのふれあい」ではありません。もっと不思議な空間です。

それに・・・。

とてもとても個人的なことですが。

私は、ワオキツネザルに、単なる踏み台のでくの坊だと「無視」されて、嬉しかったのです。

「無視」されて嬉しい?

これは、「アニマルセラピー」の新しい形になるのかもしれません。

「アニタッチ」に行ってもらった患者さんが同じ感想を持っていたのには笑いました。

この「無視されて嬉しい」感覚は、「自分を選んで無視してくれた?」感覚に近いかもしれません。

「アニタッチ」は「アニマルにタッチする」ではなく、「アニマルがタッチしにくる」という意味かもしれません。